文化

下流ブロックの文化は、江戸時代に大井川を挟んで東海道23番目、24番目の宿場、島田宿、金谷宿として栄えたこともあり、土地の文化が多彩で、国・県・市指定の重要文化財が数多く点在している。

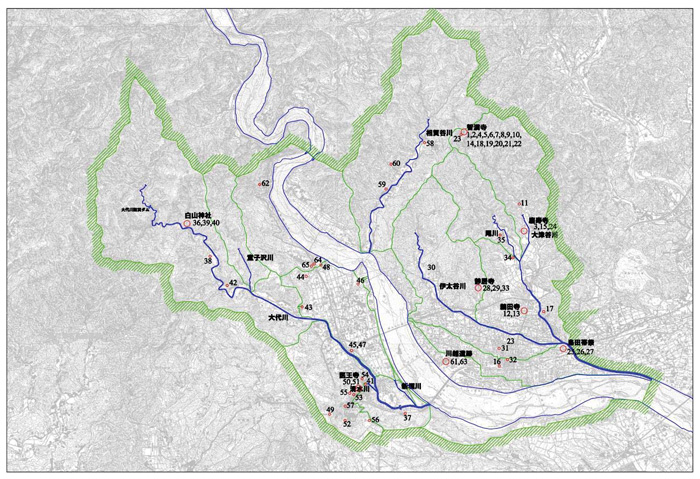

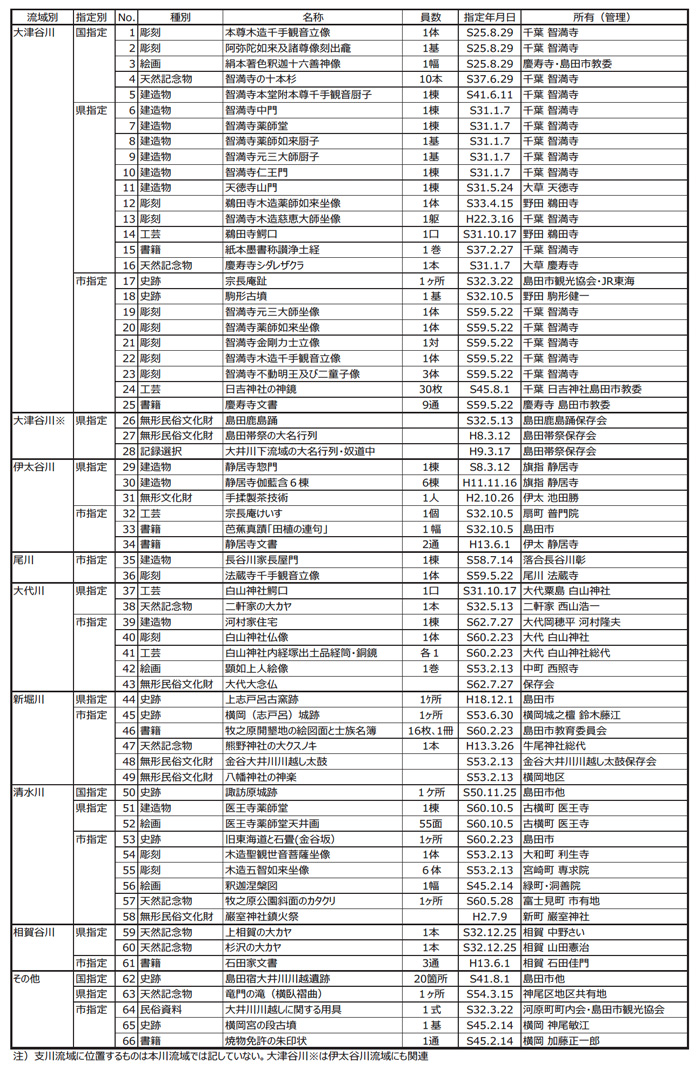

下流ブロックの指定文化財は国指定文化財7件、県指定文化財25件、市指定文化財34件の計66件が分布している。(図1.16、表1.1参照)

種別は史跡8件、建造物13件、彫刻12件、工芸5件、書籍7件、絵画4件、天然記念物8件のほか、無形民俗文化財6件などとなっている。

流域別に見ると、大津谷川が25件と下流ブロックの中で最も多く、次いで清水川の9件となっている。また、千葉山の智満寺には16件もの指定文化財が管理されている。

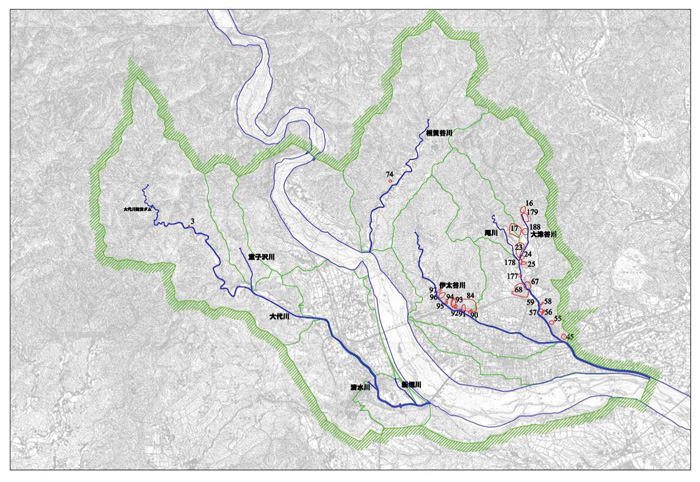

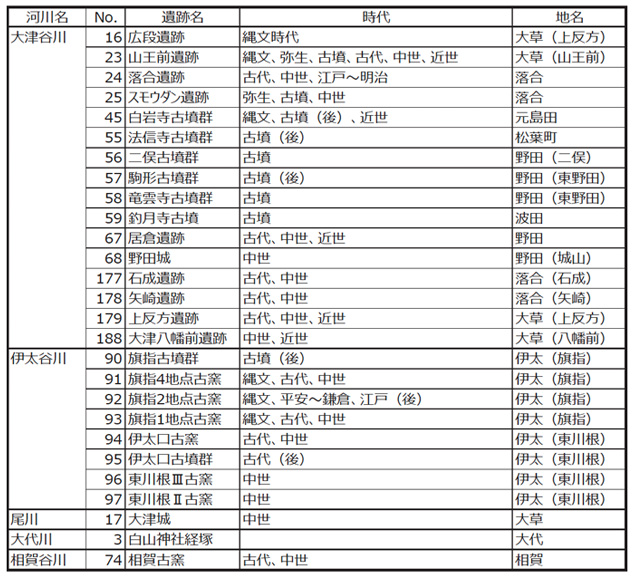

また、沿川に存在する埋蔵文化財は大津谷川の白岩寺~天徳寺間、伊太谷川の旗指橋~東川根橋間に多く存在している。(図1.17、表1.2参照)

参考資料;静岡県ホームページ、島田市ホームページ、榛北地域文化データベース、「文化財ガイドマップ、島田市」、「町の文化財、金谷町」、「静岡県埋蔵文化財包蔵地情報管理サイト」

図1.16 指定文化財の分布状況

表1.1 下流ブロックの指定文化財

図1.17 沿川の埋蔵文化財の分布状況

表1.2 沿川の埋蔵文化財

鵜田寺

島田市最古の寺で、眼病にきくお薬師さんとして信仰を集めている。ここに保存されている鰐口は、本尊薬師如来の縁起が漢文で刻まれ、本尊の木造薬師如来坐像とともに県の指定文化財となっている。また、島田髷考案者の虎御前の墓があり、毎年9月には様々な型の島田髷を結い、揃いの浴衣を着た約60名の髷娘達が奉納踊りをしながら市内を歩く「島田髷道中」の後、鵜田寺の「髪の塚」にて髪供養感謝祭が行われる。

大井神社

大井川の恩恵に感謝し、水害の無いことを祈って建立された神社。御祭神は水と土と日の神、弥都波能売神(みずはのめのかみ)、波迩夜須比売神(はにやすひめのかみ)、天照大神(あまてらすおおみかみ)の三女神。生命生産の守護神として、安産の神様として地元の厚い信仰を集めている。日本三奇祭のひとつ、3年に一度の島田大祭帯まつりが有名。

島田鹿島踊

鹿島踊りは17世紀後半の延宝年間に疫病退散を願って春日大社に踊りを奉納したのがはじまりといわれている。その後、大井神社の御神輿渡御の行列に加わったもので、白丁を先頭に、踊方、囃方の計34人が優雅に往来を踊り進んでいく。

島田大祭

元禄8年に始まった大井神社の御神輿渡御の祭式神事で、日本三奇祭の一つ。寅巳申亥年の3年に一度開催される。大名行列、神輿行列、鹿島踊りに5台の屋台が続き、屋台では上踊りと地踊りが披露される。大名行列は御神輿渡御の先頭を行く。中でも安産祈願の帯を木太刀に下げて優雅に練り歩く大奴は島田独特のもので「帯祭り」と呼ばれる所以になっている。この大奴は御神輿渡御の道中を浄め、警護する役割を演じ、その所作には修験の作法が取り込まれている。

金谷大井川川越し太鼓

金谷地区には古くから正月に子供達が太鼓をたたいて、町内単位で競り合う遊び(喧嘩太鼓)が習わしとしてあった。この伝統の正月太鼓の勇壮で強烈な迫力を再現したいと、昭和47年に「大井川川越し太鼓保存会」が発足し、当時の姿を再現している。

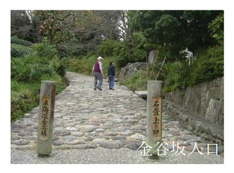

旧東海道と石畳(金谷坂)

江戸時代、東海道の難所として旅人を悩ませていた金谷坂。東海道制定の頃、ぬかるむ山道に幕府は敷石を並べることを命じ、多くの助郷によって金谷宿から牧之原にいたる坂道に山石を並べ、通行人の便に供したといわれる。平成3年、町民ひとり一石運動を展開し、430mの石畳の道が復元された。

島田宿大井川川越遺跡

元禄9年(1696)、東海道の難所として知られた大井川には川越制度がしかれ、幕府管理の施設や、川越人夫たちの番宿や商いの店が並び賑わっていた。旧東海道の大井川河原町付近の道筋は、川越に関する建物があったところで、今も地割が昔のまま残っている。当時の史跡として川会所の建物が現存しており、周辺の町並みとともに修理・復元がおこなわれ、往時の風情を伝えている。

行事

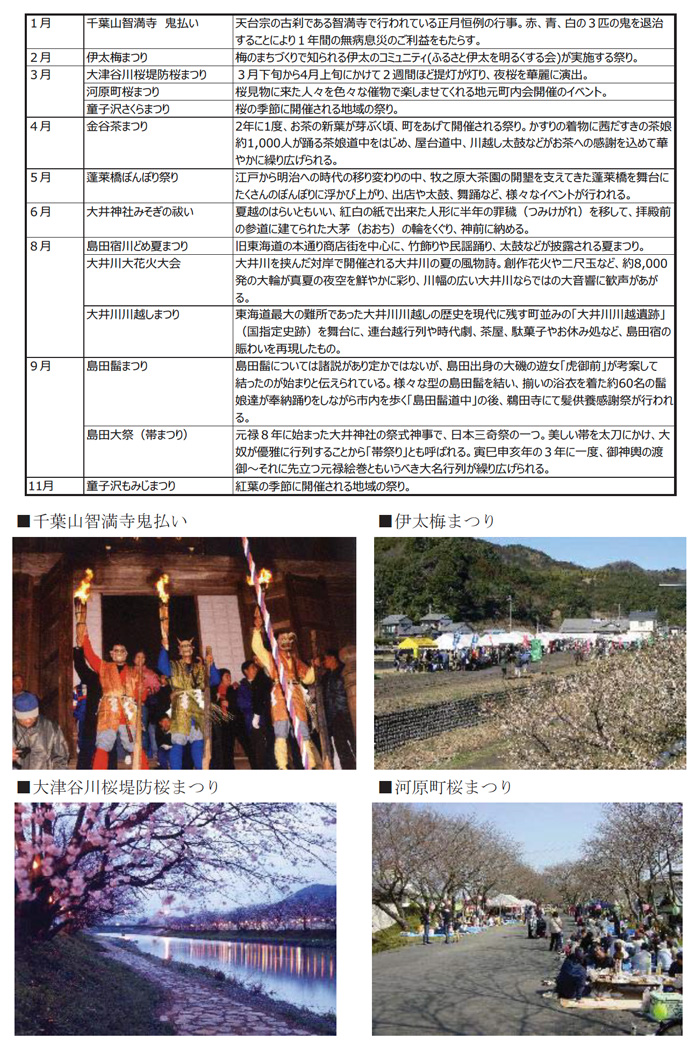

下流ブロックでは、帯祭り、髷祭り、川越し太鼓など、川越しで滞在した文化人たちが育んだ宿場町文化が伝統文化として受け継がれている。

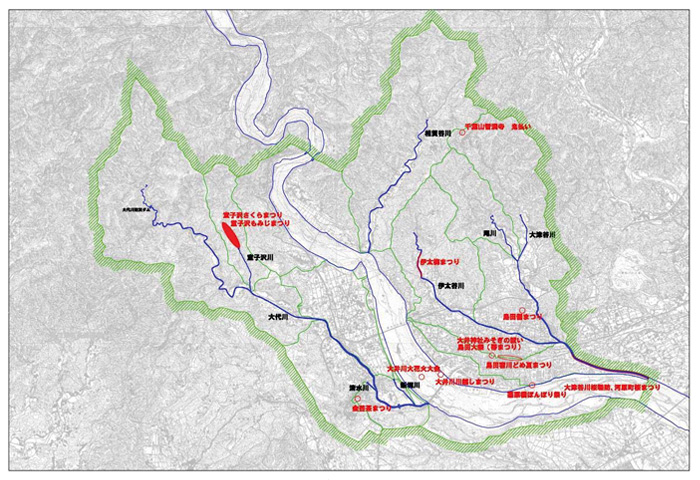

下流ブロックで開催されている行事(島田市が紹介している観光イベント)を図1.18、表1.3に示す。

図1.18 下流ブロックの行事開催箇所

表1.3 下流ブロックの行事