歴史

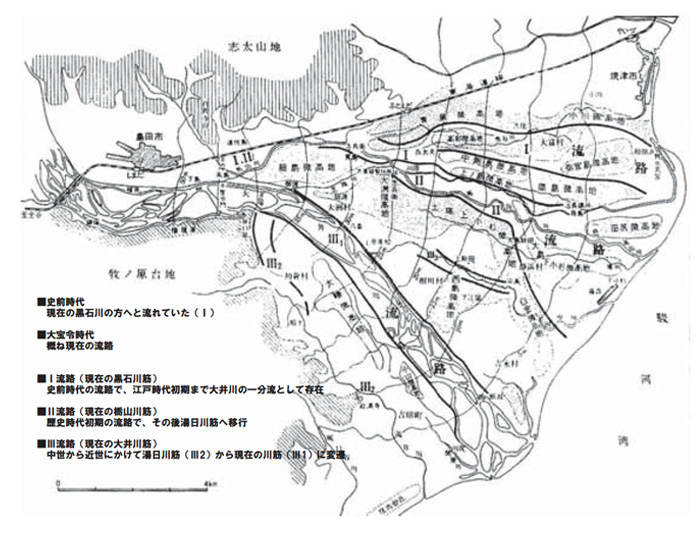

江戸時代以前の下流ブロックは、大井川が自由に流れ、大井川脇の山や谷あいの土地に小さな集落が拓かれ、農業を中心とした生活が営まれていた。

その後、1590年(天正18年)に大井川の流れを変える「天正の瀬替え」が行われ、平野部の開発が進んだ。江戸時代には新田開発が本格化し、大井川の川越制度とともに、島田宿、金谷宿が栄え、川越しで滞在した多くの文化人たちにより多彩な文化が発展した。また、大井(おおい)神社の帯祭り、鵜(う)田(だ)寺の島田髷(まげ)祭り、川越し太鼓などの伝統文化が、現在も受け継がれている。

下流ブロックの治水、利水の歴史は、天正の瀬替えの後、東海道の宿場町として栄えた江戸時代に大きく発展した。

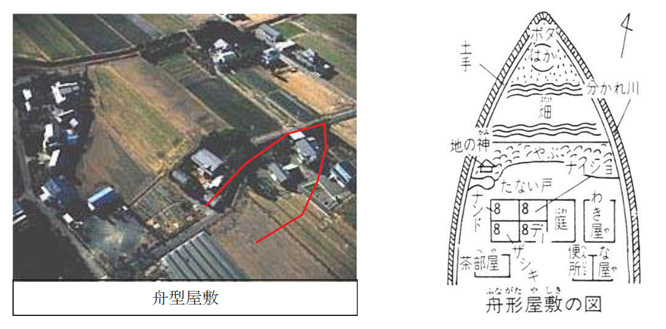

「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」の馬子唄で知られるように、大井川は流域に住む人々にとって始末に負えない暴れ川で、洪水が起こる度に、川除御普請、満水警護等にかりだされ、舟型屋敷や輪中堤を作り、各村々を守ってきた。

一方、大井川の氾濫原を開拓した村々であるため、日照りが続くと干害を受けやすく、また、砂礫の多い地質のため、「ザル田」と呼ばれるほど水田の水持ちが悪く、田植え時や夏期などにはかなりの水量が必要となり、用水路の開削、杁樋、スッポンなど大井川からの水を引き入れるための苦心が払われてきた。

大井川は、明治27年に一級河川に指定され、明治31年8月の河川施行規程によって、全国最初の直轄による高水工事を実施する河川の対象となったことから、明治35年まで工事が実施された。また、昭和4年には、大津谷川、伊太谷川、大代川、相賀谷川が静岡県の指定区間となった。

その後、大津谷川(栃山川沿岸用排水幹線改良事業)、伊太谷川(大井川用水農業水利事業)や大代川(大代川農地防災ダム)などの治水、利水事業が進められた。

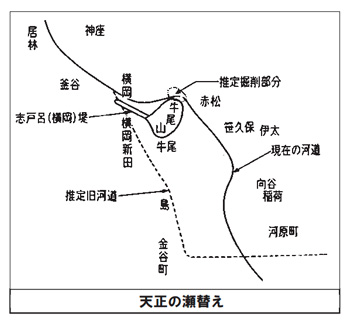

天正の瀬替え

天正18年(1590年)ごろ、豊臣秀吉家臣であった駿河14万石の領主中村一氏は、牛尾山の窪みを切り開いて、大井川の流れを変える(=瀬替え)ことに成功した。それまで大井川の流れは一度牛尾山へ突き当たり、はね返って横岡の方へ向かい、竹下・万生寺から金谷の医王寺山へ突き当たり、島田方面に向かい、東南に流れて駿河湾に注いでいた。この瀬替え工事で、現在のように流れるようになった。

また、当時金谷・五和地区を治めていた掛川城主(6万石)山内一豊は、横岡から牛尾山まで堤防を築いた(これが世に言う志戸呂堤)ので、今まで大井川の河床だった所が次第に開墾されて、新しく田畑ができ、人家も増加するようになった。

大井川の川越

大井川は急流で危険な大河であり、室町時代末期には徒歩で川越する旅人の手助けをする土地の人々がいた。

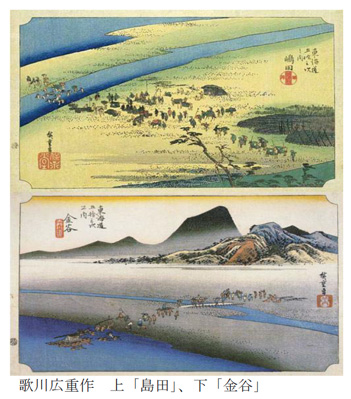

慶長6年、徳川家康は、東海道に宿場駅馬制度を設け、街道の整備をしたが、大井川、安倍川など6つの川には橋を架けずに徒歩での通行と定めた。大井川を渡るには、川札を川会所で買い、人の肩や蓮台に乗り川を越していた。川札の値段は、川幅(その日に水が流れているところの幅)と水深を測って、毎日定められた。川越人足の数は、はじめ大井川の両岸の島田・金谷でそれぞれ350人と定められていたが、幕末には650人を越えていた。

島田宿は、東海道五十三次の江戸側から数えて23番目、金谷宿は24番目の宿場で、洪水の際には川留めが行われ、大井川を渡河する拠点として賑わう宿場町として発展した。

三角屋敷・舟型屋敷

大井川下流域に住む人々は、大井川の度重なる破堤、氾濫から自分の家屋敷を守るため、家屋敷の周りや高地の水上に土手を築いた。この家屋敷の周りに堤防を持つものを「三角屋敷」と呼んでいる。この「三角屋敷」とは、頂点を大井川の破堤によって襲ってくる水の方向に向けて鋭三角形に屋敷取りをし、頂点からその二辺に囲い土手を築くことから後世名づけられたもので、舟のへ先のような形に土手を築いたものを「舟型屋敷」と呼んでいる。

築堤(輪中堤)

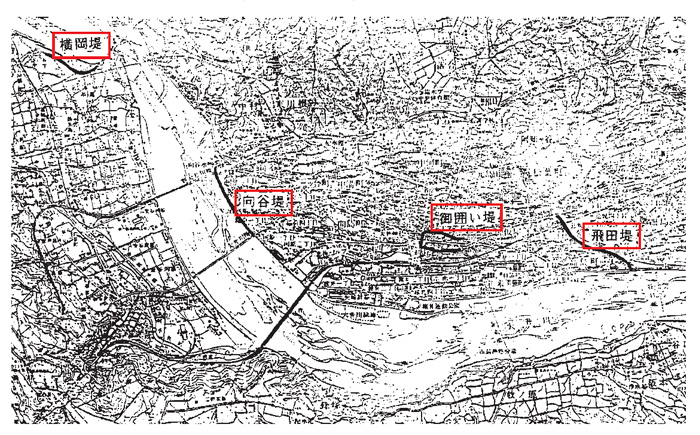

慶弔9年の大水害の後、徳川頼宣によって、島田宿の両裏へ裏土手を築かせ、そこへ松を植えさせて、島田宿を水害から守るための堤防を築いており、これは輪中堤の一種であったと思われている。また他にも、金谷宿、島田宿周辺には、横岡堤、向谷堤、御囲い堤などの水害から守るための堤防が築かれている。

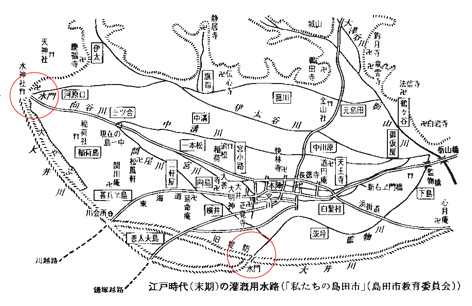

用水路(向谷用水、堅物川、木屋用水)

島田市代官の職についていた長谷川長勝により、向谷水神山の背後に掘り抜き水門が設けられ、そこから宿内、あるいは周辺農村へ引水するため掘削されたのが向谷用水であった。この水門から取り入れる水は、約1kmの間は一筋で向谷川といわれ、そこから3つに分かれ、南寄りを問屋川、中央を宮川、北寄りを中溝川と称し、分水地点を三ツ合というようになった。

また、田中城主であった水野堅物は、岸・阿知ヶ谷村以東の村々の潅漑用水のため、横井に水門を設けた。さらに、この横井水門から東北に向かって斜めに水路を設け、白岩寺山下で阿知ヶ谷へ分水した。向谷水門から引き入れた潅漑用水は、宿内を潤した後、かなりの水量がこの堅物川へも流れ、島田宿以東の村々は恩恵を受けた。

さらに、元禄5年、野田三郎左衛門が島田代官になってから間もなく、高島地先に水門が設けられた。この水門から取り入れる水は、新たに延長約5町を経て栃山川に接続させて利用したのであるが、初めは木材の流下だけであって、水門番まで置かれていた。しかし、農村の田植え時期になると、下流方面の村々では用水不足に悩まされ、この水門からも取水することによって、この用水難から救われ、潅漑用水と併用されるようになった。

杁樋(いりひ)

強固に構築された堤防の下に暗渠を造り、それを通して川の水を堤防の内に(村のあるほうへ)引き入れ、田畑に水を注ぐ装置。主として松が腐りにくいという理由で利用されたが、10年も経つと腐ってしまい、改修する必要があった。

スッポン

用水路の末端に位置するところでは、途中の村々で水が使用されるので水量が減り水位が低下し、さらには用水路の底が深くなるなどで、田に水を流入しにくい条件が多くなっていた。そこで農民たちがそれぞれの田に必要な水を確保していくために考案したのがスッポン。今でいえばポンプにあたるような機器であるが、動作の際の「スー」、「ポン」というような擬似音を発することから命名されたものとも言われている。

栃山川沿岸用排水幹線改良事業

栃山川はその上流は大津谷川といい、千葉山に発するものであるが、大津村の谷間を流れて島田に入り、ここで伊太谷川を合流させ、さらに堅物川や東光寺谷川を合わせ、木屋川を分派したりして駿河湾に流入する川であった。

栃山川の流域には排水不良による湿田や河口閉塞による湛水地域などあったが、平常時は比較的排水良好と言われていた。しかし、伊太谷川や東光寺谷川は河川断面が狭いため、豪雨でもあるとたちまち排水能力を上回り氾濫し、農作物を流出しており、その一例が明治43年8月の洪水であり、浸水家屋4,000戸、収穫皆無地237町歩にも達する被害を受けた。

そこで、昭和元年、「栃山川沿岸用排水幹線改良事業」として、河口から上流に3里21町上った地点に大井川への放水路をつくり、その放水路を通じて雨水を放水することとした。また、栃山川本流も蛇行の激しい部分は直線に改め、とくに放水路分岐点より下流にあっては新しい流路をつくることとした。事業は工事着手以来3年目で完成し、昭和4年5月25日に放水路通水式が行われた。これにより、古くから水に悩み、水に苦しんだ志太平野の人々は、かつてない福音をむかえることになるのであるが、その喜びは放水路の碑(島田市道悦島の栃山川畔)に率直に表現されている。

国営大井川農業水利事業(伊太谷川;赤松幹線)

大井川デルタ地帯の1市18町村を対象とし、大井川の流水を潅漑用水として合理的に配水し、食糧増産を目的として計画されたもので、昭和22年に着手された。その後、県総合開発の井川ダム電源開発の着手・進捗にしたがって、大井川の水量調節が可能になり、それと関連をもたせながら利用範囲が拡大されていき、昭和43年度に完了した。この水利事業の施工によって、従来から大井川両岸に設けられていた15箇所の用水取入口(左岸:神座用水・向谷水門・木屋水門等10箇所、右岸:谷口用水・大柳用水等5箇所)は廃止になった。

この水利事業のなかで、特に下流ブロックの河川と関係の深い工事として伊太隧道と赤松幹線があげられる。伊太隧道については、大井川沿いの柳島から伊太の白山山をくぐって旧伊太谷川へ抜ける隧道であって、長さ567.83m、昭和24年11月5日開通式が行われ、翌25年6月1日に通水した。また、赤松幹線(伊太谷川)の工事は終戦直後の物資のない時代にほとんど人力で掘削・拡幅したが、出水の際の法面崩壊、護岸・河床洗掘等、維持管理に多額を要したため、昭和45年から48年に再整備された。

大代川農地防災ダム

大井川沿岸の耕地395.6haは、災害常襲地帯と名付けられるほどの地域で、毎年の洪水により大代川の堤防は決壊、溢水を繰り返し、その流れは平野部を全面的に流下し、農地および公共施設、住宅等への被害は甚大なものがあった。

度重なる洪水災害を受けて大代川の根本的な治水対策を決意したのは戦後で、昭和27年のダイナ台風により深刻な被害を受けた金谷町・五和村が大代川治水対策期成同盟会設立準備委員会を結成したことに始まる。

その後、昭和34年8月26日に広報かなやで「豪雨襲来、大代川全域、未曾有の大水害起こる」と記される集中豪雨に見舞われ、「忘るな8.26大水害」をスローガンに大代川早期完全改修期成同盟会が結成された。

昭和36年度には、災害常襲地帯であるこの洪水被害を防止するために、大代川上流にコンクリート重力式越流堰堤を設置し、洪水調節を行うという「大代川地区県営防災ため池事業」が開始され、昭和43年に大代川農地防災ダムが完成した。

参考資料;「静岡県土地改良史」、「大井川土地改良区誌」、「島田市史 下巻」、「図説金谷町史」、「わたしたちの金谷町」、「近世金谷史稿」、「水文化の構想に関する基本構想:H6.3島田市」