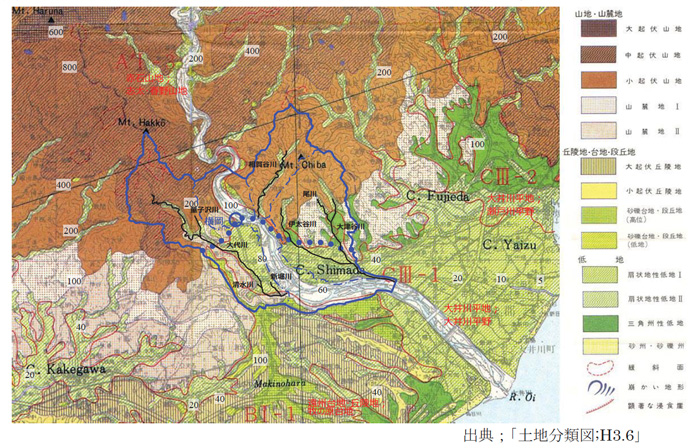

地形

下流ブロックは大井川扇状地の扇頂付近より下流部にあたり、上流域は標高500~800m級の急峻な山地が占め、崩壊地が認められる「志太・春野山地」にあたり、礫岩や砂岩、泥岩などの互層が分布する土砂生産が盛んな特徴を有している。その下流側には、大井川の氾濫によって運ばれた土砂により発達した「大井川平野」や、大井川平野がその後の地殻変動によって隆起した「牧の原台地」が広がっている。

上流域の志太・春野山地は、八高山(832m)、経塚山(670m)、千葉山(496m)など、標高500~800m近い高さの急峻な山地で、川の両岸に狭い段丘面が見られる。

下流域の大井川平野(扇状地)は、横岡付近を頂点として東にラッパ状に広がる平野で、扇状地全体にわたって厚い砂礫層が堆積して硬質地盤を形づくっている。

下流ブロックの地形

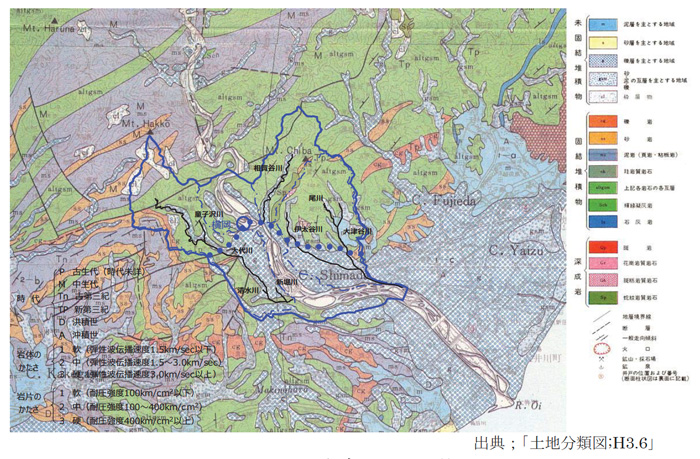

地質

地質は北西部から南東方向にかけて、古い地質から順をおって帯状に分布し、さらに南端ではこれらの地層をおおって牧之原礫層や大井川扇状地の砂礫堆積物が広く分布している。

上流域の急峻な山地の地層は、礫岩や砂岩、泥岩などの互層から構成されており、急傾斜と断層による破砕帯により地すべり崩壊が起こりやすくなっている。

下流域の大井川扇状地の地層は、大井川層群・瀬戸川層群を基盤として、最下部が粘土混じり砂礫からなり、その上部に礫径の大小の変化を伴いながら同じような砂礫が累重した形となっている。

扇状地部分は大井川の沖積平野であり、河川によって運ばれた肥沃な土地には古くから農耕が発達してきたが、氾濫原であったことに起因する砂礫層が厚く分布していることから透水性が高く、かつての水田は、通称「ザル田(ザルのように水を通してしまう水田)」と呼ばれ、かんがい用水の確保に苦労してきた。

下流ブロックの地質