水利用

下流ブロックの水利用は、天正の瀬替えの後、東海道の宿場町として栄えた江戸時代に大きく発展した。かつては、大井川の氾濫原が広がっていた平野に位置することから、「ザル田」(ザルのように水を通してしまう水田)と呼ばれるほど大量の水が必要で、また、洪水が起こる度に農地が水に浸かっていたため、水不足に苦しみながら、洪水からの復旧作業にも多大な負担が強いられていた。

現在は、昭和22~43年度に実施された大井川農業水利事業により、安定した流量が供給されていること、豊富な地下水が適正に利用されていること、市街化の進展による用水の必要量が減少していることなどから、顕著な渇水被害は発生していない。また、取水による断水区間の発生などの問題もなく、河川流量に概ね見合った水利用が行われていると考えられる。

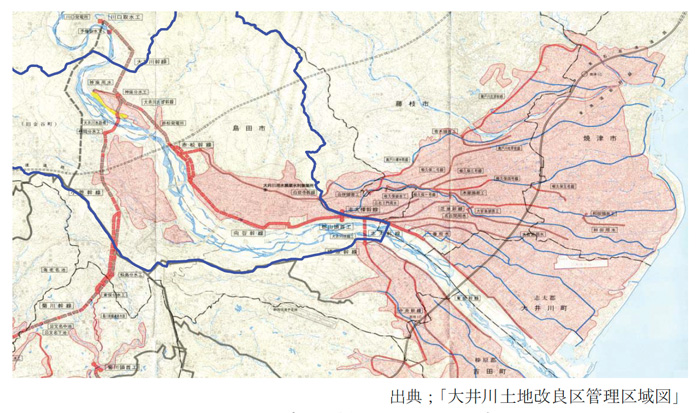

下流ブロックにおける水利用は、伊太谷川下流部および大津谷川下流部が大井川用水の通水路として利用されるなど、主に農業用水として約4,000haに及ぶ耕地のかんがいに利用されている。受益面積約3,900ha(27.701m3/s)が許可水利で、このうち約3,800ha(27.031m3/s)は伊太谷川下流部および大津谷川下流部を介して、焼津市、吉田町、牧之原市など、流域外の地域でも広く利用されている。

図3.1 大井川用水のかんがい区域